今冬の大雪対策に向け、国土交通省自動車局では、① 車両対策、② 運送事業者対策、③ 荷主対策を3つの柱とする対策を実施していくことについて、令和3年12月1日付にて国土交通省がプレス発表を行いましたのでお知らせいたします。

[1] 自動車ユーザーの皆様へ

■ 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。

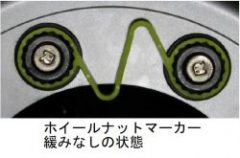

■ また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。

■ チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。

[2] トラック・バス運送事業者の皆様へ

■ 年末年始の輸送等に関する安全総点検※の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。

■ 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。

[3] 荷主の皆様へ

■ 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。

■ 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。

関連記事