建設工事現場への超大型の資機材の輸送については、建設工事の特性により、その現場が山間部・海岸線などの僻地に立地する場合があることや、当該資機材の運送に使用する大型車両が運送事業者の一部営業所にのみ所属しているため、特殊車両通行許可等の必要な手続を経て当該車両を所属する営業所から当該建設工事現場まで運ぶ必要があること等、既存の営業所から当該建設工事現場に資機材を運びこむには、様々な困難を伴うことが想定されます。

一方、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は通常、期間が限定的であり、運送事業者が都度建設工事現場近隣に営業所の設置及び廃止を行うことは運送事業者において大きな負担となっています。

このため、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図る観点から、建設工事現場に超大型の資機材を輸送する際に、当該資機材の輸送に使用する車両を臨時的に他の地域に移動して事業活動を行おうとする場合についての取扱いが定めら、令和4年1月26日以降に届出を受け付けたものから適用されます。

この中では、建設工事現場の臨時の活動拠点を営業所とみなし、通常の営業所と同じく運行管理及び車両管理に係る措置を行うこと等が求められています。

・臨時の活動拠点での運行管理者及び整備管理者の配置・選任

・臨時の活動拠点への休憩・睡眠施設確保

・臨時の活動拠点における運行管理規程及び整備管理規程等の制定 等

通達、届出様式など、詳しくは下記リンク先ご確認ください。

お問合せ先

青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000

東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話:017-739-1502

全日本トラック協会では、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」について、国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室を講師とした説明動画を配信します。

下記リンク先から、資料のダウンロードおよび動画の視聴ができます。

※ 動画配信ページを開くには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。

※ 動画配信期間は令和4年3月31日(木)15時00分までとなっております。

※ 配信期間を延長しました。(2022年4月7日追記)

新制度では、情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理することにより、登録を受けた特殊車両において、即時に通行可能な経路が示される制度になります。

新制度の概要は下記リンク先のページ下部をご参照ください。

自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。

他方、近年、運行管理に活用可能な情報通信技術(ICT)の発展が目覚ましく、事業用自動車総合安全プラン2025において、「高度な点呼機器の活用によるIT点呼(遠隔点呼)の対象拡大を検討」するとされたこと等を踏まえ、令和3年3月に産学官の有識者で構成された運行管理高度化検討会を設置し、ICTを活用した運行管理の高度化に向けた検討を進めてきたところです。

今般、同検討会において、遠隔点呼に使用する機器・システムの要件や運営上の遵守事項等、対面での点呼と同等の確実性を担保するために必要となる項目がとりまとめられましたのでお知らせいたします。

■遠隔点呼の要件について

✓ 機器・システム要件

カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。

✓ 施設・環境要件

点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。

✓ 運用上の遵守事項

事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。

※ 遠隔点呼は、事業者からの申請に基づき、これら要件を満たしていることが確認され、かつ、運行管理高度化検討会の監督下において行われることが認められることにより行うことができます。

■ 運輸支局長等への 申請・届出について

遠隔点呼を 行おうとする事業者は、下表に定める遠隔点呼を開始しようとする予定月に応じた提出期限までに、別紙1の申請書を遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長等への提出が必要です。

| 遠隔点呼開始予定月 | 申請書提出期限 |

| 令和4年7月~令和4年9月 | 令和4年5月31日 |

| 令和4年10月~令和4年12月 | 令和4年8月31日 |

| 令和5年1月~令和5年3月 | 令和4年11月30日 |

要領施行時期

令和4年4月1日

詳しくは、下記通達をご確認ください。

お問合せ先

ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。

・青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000

国土交通省自動車局安全政策課長から、運行管理者資格者証の氏名に旧姓を用いる際の取扱いについての事務連絡が発せられましたのでお知らせいたします。

事務連絡

令和3年9月29日 公益社団法人全日本トラック協会殿 国土交通省自動車局安全政策課長 運行管理者資格者証に係る旧姓使用の取扱いについて 運行管理者資格者証(以下、「資格者証」という。)の氏名に旧姓を用いる際の取扱いについては、下記のとおりとしておりますのでお知らせします。 記 1.旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」という。)第48条の6(資格者証の様式及び交付)、第48条の7(資格者証の訂正)若しくは第48条の8(資格者証の再交付)又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下、「安全規則」という。)第25条(資格者証の様式及び交付)、第26条(資格者証の訂正)若しくは第27条(資格者証の再交付)による申請において、旧姓の利用を希望する場合は、運輸規則第2号様式若しくは第3号様式又は安全規則第2号様式若しくは第3号様式に旧姓が用いられた氏名を記載し、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれに類するものにより確認できるようにしてください。

申請様式に記載された氏名と同一の氏名が資格者証に記載されます。

例えば、様式に旧姓のみが記載されている場合には資格者証の氏として旧姓のみが記載され、旧姓と新姓が併記されている場合は資格者証の氏として旧姓と新姓が併記されます。 2.資格者証に記載されている氏名が旧姓である方において、引き続き旧姓のみを使用することを希望される場合は、運輸規則第48条の7又は安全規則第26条に基づく資格者証の訂正は不要です。

以上 |

青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。

時間額 822円(令和3年10月6日から)

「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく青森県内のすべての事業所で働く労働者に適用されます。パートタイムの方、アルバイトの方も対象です。

業務改善助成金等の活用や賃金引上げについては、青森働き方改革推進支援センター(電話:0800-800-1830)にご相談ください。

最低賃金引上げに関する助成金

下記ウェブサイトも併せてご確認ください。

※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(TEL 017-734-4114)へ。

今般、国土交通省大臣官房運輸安全監理官、自動車局安全政策課長、自動車局旅客課長、自動車局貨物課長の連名で、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について、通達が発出されました。

本通達は、令和2年7月に公表された「運輸防災マネジメント指針」を踏まえ、自然災害対応の視点を評価に取り組む措置及び認定セミナーに「防災マネジメントセミナー」を位置づけるとともに、今まで地方運輸局が評価対象事業者としていた区分を、事業用自動車保有車両数200~500両未満に拡大することにより、より一層地域と連携した自然災害への対応が図れるよう措置したものです。

また、運輸マネジメント評価の安全管理規程の義務づけ外事業者への地方運輸局評価の対象に、災害対策基本法に基づく指定地方公共機関の事業者が追加されました。

なお、運輸安全マネジメント評価の安全管理規程義務付け対象事業者範囲に変更はございません。

本年3月に策定された事業用自動車総合安全プラン2025において、「点呼支援機器(ロボット等)に、点呼における確認、指示項目の一部または全てを代替させて点呼を行う自動点呼も実現可能性が出てきているところ、事業者が安心して使用できる機器を選定できるような制度について検討する」とされたこと等を踏まえ、国土交通省では本年9月から、点呼支援機器を活用した点呼の実証実験を行うこととしております。

このような中、今般、国土交通省自動車局安全政策課長から、同実証実験において点呼支援機器を活用して行われた点呼については、貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定に適合するものとする旨の通達が発出されましたのでお知らせいたします。

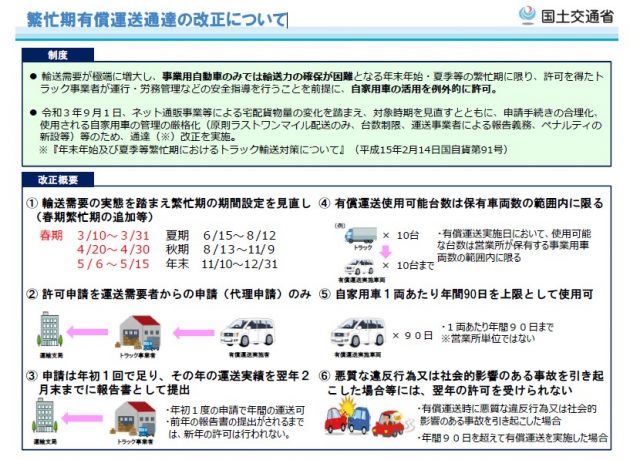

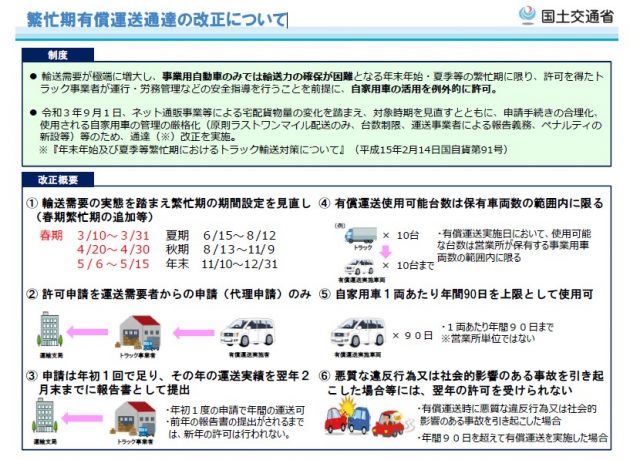

例年、年末及び夏期等における繁忙期においては、生活関連物資の輸送需要に加え、贈答用品を中心とした輸送需要が極端に増大し、事業用自動車のみではその輸送力の確保が困難となっているところです。

また、近年の消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、宅配などのラストワンマイル輸送が増加する繁忙期が多様化していることから、国土交通省では、良質な輸送サービスを確保し、あわせて利用者ニーズに応えるため、「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」(平成15年2月14日付国自貨第91号)を改正することとしましたのでお知らせいたします。

令和3年8月10日付にて、「ダブル連結トラック」の高さを4.1mとし、荷室容積を確保したうえでパレット2段積みによる荷役が行なえることとする「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正が行われましたのでお知らせいたします。

なお、当該車両については、点検整備時の回送等においては単車で走行可能ですが、基準緩和の制限項目として、

<牽引車>

・運行は、当該自動車の点検整備等を目的とする場合を除き、連結時全長が21mを超え25m以下となるドリー付バントレーラ又はバンフルトレーラとの連結時に限る。

<被けん引車>

・けん引車は連結時全長が21mを超え25m以下となるバン(トラクタ)に限る。

こととなり、トレーラ単車による運行は行うことができないこととなっています。

トラック輸送においては、物流分野における省力化・効率化・環境負荷低減を推進するため、通常の大型トラック2台分の貨物を輸送することができるダブル連結トラック(※)による高効率な輸送が行われているところです。

現在、ダブル連結トラックを利用した荷役においては、パレット1段積みによる積載をおこなっていますが、更なる輸送効率化の観点からより多くの荷物を積載するため自動車の高さを4.1m とし荷室容積を確保したうえでパレット2段積みによる荷役を行いたい旨の相談が事業者からありました。

このため、当該自動車の特殊車両通行許可の可否について道路管理者に確認したところ、幹線輸送を行うダブル連結トラックについては高さ4.1m の自動車の特殊車両通行許可が可能との回答がありました。

このことを踏まえ、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け、国自技第193 号)について、所用の改正を行うことといたしました。

※ 自動車の形状が、バン(トラクタ)とドリー付バントレーラ又はバンフルトレーラの連結車であって、連結全長が21m を超えるもの

【参考】

健康状態の把握等を適正に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加されることとなりましたのでお知らせいたします。(施行日:令和3年6月1日)

貨物自動車運送事業法第17条第2項では、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなくてはならない、と定められています。

しかし、近年、健康起因事故が増加しており、必ずしも遵守されていない事例が発生しています。

このような状況を踏まえ、今般、国土交通省より、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加することとした通達が発出されました。