令和2年6月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計103件で、昨年同期と同件数となりました。

<令和2年6月単月>

大 型:13件(昨年同月比 ±0)

中 型:5件(昨年同月比 +4)

準中型:3件(昨年同月比 -1)

普 通:1件(昨年同月比 +1)

合 計:22件(昨年同月比 +4)

<令和2年6月累計>

大 型:58件(昨年同月比 -4)

中 型:25件(昨年同月比 ±0)

準中型:18件(昨年同月比 +4)

普 通:2件(昨年同月比 ±0)

合 計:103件(昨年同月比 ±0)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。 ・2020年までに死者数を200人以下 ・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標) |

令和2年度交通安全ファミリー作文コンクールの作品募集について、警察庁よりご案内がありましたのでお知らせします。

本事業は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの向上を図ることを目的として、警察庁、(一財)全日本交通安全協会、(公財)三井住友海上福祉財団及び(一財)日本交通安全教育普及協会の主催並びに内閣府及び文部科学省の後援並びに全国共済農業協同組合連合会の協賛により実施しております。

家庭をはじめ、学校、職場、地域等において、交通安全について考え、話し合った内容や方法、その結果実行していることなどを作文に書いてご応募ください。

最優秀作受賞者は、令和3年1月開催予定の交通安全国民運動中央大会において表彰する予定です。また、優秀作及び佳作受賞者については、警察庁及び主催団体から表彰状等を送付、入賞作品は、警察庁ホームページ「交通安全ファミリー作文コンクール」に掲載されます。

【応募期間】

令和2年7月11日(土)~9月10日(木)※当日消印有効

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

東北運輸局青森運輸支局より、自動車点検整備推進運動についての通知がございましたのでお知らせいたします。

自動車は国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、その役割はますます重要なものとなっています。

一方、昨年の交通事故による死者数は3,215人、負傷者数は46万人と年々減少しているものの、依然として多くの方が被害に遭われている厳しい状況にあり、大型トラックでは、重大事故につながりかねない車輪脱落事故が多発し深刻な状況となっており、バスについては、車齢の高い車両も数多く使用されているという現実の中で、火災事故も目立ってきていることをはじめ、車体フレーム腐食による事故などの自動車の不具合による事故が発生しており深刻な状況となっております。

また、今や国産メーカーの製造する自動車の多くには衝突被害軽減ブレーキが搭載されるなど、先進安全技術を搭載した自動車が急増しています。これらの自動車には、カメラ、センサーなど数多くの電子装置が搭載されていますが、使用中の故障や不具合が発生し、予期せぬ事故やトラブルにつながった事例があることに留意する必要があります。

これらを踏まえ、車両の安全確保のためには予防的な点検・整備を確実に行うことが、ますます重要となっています。また、環境面においても、排出ガスによる大気汚染や地球温暖化問題への対応が重要となっています。

本来、自動車ユーザーには、自動車の不具合による事故の防止や環境保全を図ることを目的として、自動車の点検・整備の実施が義務付けられていますが、その実施状況は乗用車で6割程度に留まるなど、決して十分に実施されているとは言えない状況にあり、自動車ユーザーの保守管理意識を高め、適切な点検・整備が実施されるよう取組むことが必要です。

このため国土交通省では関係機関等の協力のもと、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開し自動車ユーザーによる保守管理の徹底を強力に推進することとしております。

なお、本運動は1年を通して実施しておりますが特に全国統一の強化月間を令和2年9月1日から9月30日までの1ヶ月間、青森県における地方独自強化月間を令和2年10月1日から10月31日までの1ヶ月間としております。

各事業者においては、事業用自動車の日常点検、定期点検はもちろん、この強化月間において、次の各事項を重点的に点検・整備していただきますようお願いいたします。

① 運送事業者は、大型車のホイール取付け状態や燃料装置、車体フレームの腐食状態等の点検・整備を重点的に実施する。 ② 運送事業者の事業用自動車は、黒煙濃度の悪化に大きな影響を与える装置(例:エア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料ポンプ等)の点検・整備を実施する。 |

また、この機会に、社用車(自家用)や従業員が通勤等で使用しているマイカーの適切な点検・整備につきましてもご協力いただきます様、重ねてお願い申し上げます。

リーフレットダウンロード

青森県トラック協会では別途「令和2年度 トラック運送業界における点検整備推進運動」を展開し、会員の皆様に「エアクリーナエレメント及びホイールナット締め付け状態の自主点検」を展開することとしております。

詳細については後日、会員宛ファックス及び当協会ホームページ「青ト協からのお知らせ」に掲載いたします。

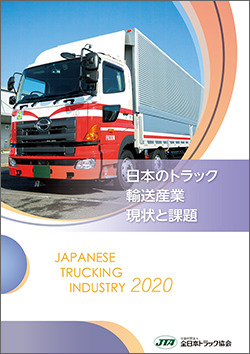

全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2020」を令和2年7月7日に発行しました。

下記リンクより書籍(A4判・全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

青森県では、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、「令和2年 夏の交通安全県民運動」を実施します。

期 間

令和2年7月21日(火)~7月31日(金)の11日間

運動重点

1.子供を始めとする歩行者の安全の確保

2.高齢運転者等の安全運転の励行

3.自転車の安全利用の推進

4.全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

5.飲酒・暴走運転の根絶

夏期に多い交通事故について 過去5年間(2015年~2019年)の県内の交通事故死傷者数をみますと、子供(中学生以下)の死傷者は8月が最多となっています。

この時期は、学校が夏休みとなり、子供たちが外で遊ぶ機会が多くなりますので、運動重点に留意し、十分な安全運転を心がけましょう。 飲酒運転の徹底追放を! 夏場は飲酒をする機会が増加します。飲酒運転をなくすための「3つの約束」を職場や家庭で実践しましょう! ① お酒を飲んだら運転しない

② 運転する人にはお酒を飲ませない

③ お酒を飲んだ人には運転させない また、トラック事業所においては、全日本トラック協会作成の「飲酒運転防止対策マニュアル」を活用し、飲酒運転の徹底追放を推進しましょう。 |

一般財団法人日本気象協会では、悪天候時の輸送安全を支援する物流向け新サービス「GoStop(ゴーストップ)マネジメントシステム」の提供を、2020年6月1日(月)から実施しておりますのでご案内いたします。

なお、本サービスは有料ですが、サービスのお試し期間も設けられております。

「GoStopマネジメントシステム」の3つの特徴

- 高速道路がどの場所でどのような気象現象によって輸送影響リスクが高いのか、ひと目で確認可能

- 走行する高速道路についてICごとに、72時間先まで1時間単位の輸送影響リスクを表示

- 台風が発生した際には、日本気象協会が保有する独自技術を使って示す詳細な台風進路予測や雨量、暴風予測などを、運行タイムラインに沿って台風上陸の最大7日前から提供

詳しい内容については下記リンク先をご覧ください。

お申込み、サービスに関するお問い合わせ(法人向け)

日本気象協会 防災ソリューション事業部 営業課

Tel:03-5958-8143

関連記事

青森河川国道事務所より、下北半島縦貫道路「野辺地~七戸間」の計画に関するアンケートへの協力依頼がございましたのでお知らせいたします。

下北半島縦貫道路は、下北地域の中心都市であるむつ市を起点とし、上北郡七戸町で東北縦貫自動車道八戸線と連絡する延長約60kmの地域高規格道路です。

現在、未事業区間である「野辺地~七戸」間の事業化に向け「概略ルート・構造の検討(計画段階評価を進めるための調査)」を推進しております。

本アンケートは道路計画検討を進めていく上で重要なものとなっておりますので、沿線にお住まいの方、事業者はもちろん、他地域の皆様にも広くご協力頂きます様、お願いいたします。

インターネットによる回答(6月8日~7月31日まで)

下記リンク先から、WEBアンケートにより回答をお願いいたします。

ハガキによる回答(7月1日~7月31日まで)

野辺地町、七戸町、東北町にお住いの方々には全世帯へ、青森市、八戸市、十和田市、むつ市、横浜町にお住まいの方々には無作為抽出した世帯にアンケート用はがきを配布いたします。

また、国道4号(野辺地町~七戸町間)を利用するトラック等の事業者にもはがきを配布いたします。

はがきは7月1日以降順次配布します。

回収ボックスによる回答(7月1日~7月31日まで)

河川国道事務所、県庁、各市役所・町役場・支所、道の駅などにアンケート調査票と回収ボックスを設置します。

アンケートに関するお問い合わせ先

青森河川国道事務所 調査第二課

電話 017-734-4570(平日9:00~17:00)

令和2年の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、5月末現在の合計81件で、昨年同期と比較して-4件となりました。

<令和2年5月単月>

大 型:4件(昨年同月比 -1)

中 型:4件(昨年同月比 ±0)

準中型:2件(昨年同月比 +1)

普 通:0件(昨年同月比 ±0)

合 計:10件(昨年同月比 ±0)

<令和2年5月累計>

大 型:45件(昨年同月比 -4)

中 型:20件(昨年同月比 -4)

準中型:15件(昨年同月比 +5)

普 通:1件(昨年同月比 -1)

合 計:81件(昨年同月比 -4)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。 ・2020年までに死者数を200人以下 ・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標) |

「バス車内事故防止キャンペーン」が、東北運輸局青森運輸支局の後援のもと、公益社団法人青森県バス協会により展開されますのでお知らせいたします。

バス車内事故は、平成19年のキャンペーン開始以降減少傾向となっておりますが、依然としてバス事故全体の約3割を占めていることから、今後も対策を継続し、車内事故の更なる減少に努める必要があります。

この車内事故については、65歳以上の高齢女性の負傷が目立っており、利用者側の事故要因として、バスが停留所に着いて完全に停止する前に席を立つことや発車直後の席の移動等、走行中の車内移動に起因するものが多く占めておりますが、「無理な割り込み」や「急な飛び出し」などによる事故を回避するための急ブレーキが、車内での乗客の転倒など思わぬ負傷事故を誘発する要因ともなっております。

このような状況を考慮して、青森県バス協会では、昨年に引き続き本年もバス車内での事故防止等を図るため、国土交通省東北運輸局青森運輸支局の後援のもと、「バス車内事故防止キャンペ一ン』を7月1日~7月31日の1ヶ月間実施することと致しました。

バス車内事故防止についてのお願い 平素は、バスの安全運行にご協力いただき誠にありがとうございます。 ただいま、走行中のバス車内での転倒事故等を防止するため、「バス車内事故防止キャンペーン」を実施しております。 「無理な割り込み」や「急な飛び出し」などによる事故を回避するための急ブレーキが、車内での乗客の転倒など思わぬ負傷事故を誘発する要因ともなっております。 皆様の優しい運転でバスの車内事故防止にご協力をお願いします。 東北運輸局青森運輸支局

公益社団法人青森県バス協会 |

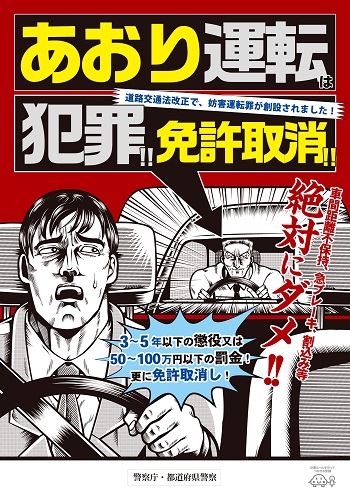

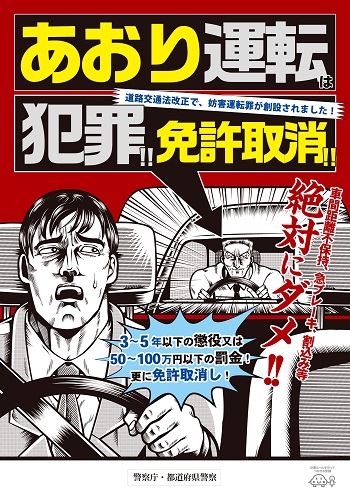

6月10日公布の「改正道路交通法」のうち、6月30日に施行される「妨害運転罪」(いわゆる「あおり運転」)啓発のためのポスター及びリーフレットが警察庁ウェブサイトにて公開されましたのでお知らせいたします。

各事業者(所)において、啓発資料としてご活用ください。

下記リンク先より、PDFにてダウンロードできます。

下記リンク先で「あおり運転」の厳罰化について動画で解説しています。

2020年7月2日追記

青森県トラック協会では、上記ポスター(A2サイズ)を青森県警察本部との連名にて作成し、会員の皆様へ配布予定としております。

また、会員向けに教育用DVD「あおり運転~加害者にも被害者にもならないために(事故防止-63)」の貸出も行っております。借用方法等は「貸出用ビデオライブラリ」をご覧ください。