令和3年1月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計16件で、昨年同期と比較して-4件となりました。

<令和3年1月単月>

大 型:10件(昨年同月比 ±0)

中 型:5件(昨年同月比 +2)

準中型:1件(昨年同月比 -5)

普 通:0件(昨年同月比 -1)

合 計:16件(昨年同月比 -4)

令和3年1月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計16件で、昨年同期と比較して-4件となりました。

<令和3年1月単月>

大 型:10件(昨年同月比 ±0)

中 型:5件(昨年同月比 +2)

準中型:1件(昨年同月比 -5)

普 通:0件(昨年同月比 -1)

合 計:16件(昨年同月比 -4)

全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和2年12月末現在の合計207件で、昨年同期と比較して-32件となりました。

<12月単月>

大 型:19件(昨年同月比+12 )

中 型:6件(昨年同月比 ±0)

準中型:3件(昨年同月比 ±0)

普 通:1件(昨年同月比 +1)

合 計:29件(昨年同月比 +13)

<12月累計>

大 型:121件(昨年同月比-22)

中 型:50件(昨年同月比 -7)

準中型:31件(昨年同月比 -3)

普 通:5件(昨年同月比 ±0)

合 計:207件(昨年同月比-32)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。 ・2020年までに死者数を200人以下 ・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標) |

昨年末以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことで、大量の車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、国土交通省では本年1月に関係団体から構成される勉強会を設置し、立ち往生の原因や防止策について技術的に分析・検討を進めてきたところです。

今般、勉強会で得られた知見を基に、大型車の運送事業者及び使用者を対象に、冬用タイヤ及びチェーンの注意事項に関するパンフレットを作成しました。

下記よりダウンロードいただき、ご活用くださいますようお願いいたします。

国土交通省では、自動車の点検及び整備に関する手引の一部を改正する告示案に対する意見募集を行っておりますのでご案内いたします。

自動車の点検整備の実施方法については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第57条により、国土交通大臣は点検の実施方法等を内容とする手引を作成することとされており、これを踏まえ、自動車の点検及び整備に関する手引(平成19年国土交通省告示第317号。以下「点検整備手引」という。)が定められています。

近年、大型車の車輪脱落事故の件数が増加していることから、国土交通省では令和元年12月に「大型車の車輪脱落事故防止対策に関する調査検討ワーキンググループ」(座長:交通安全環境研究所伊藤紳一郎副部長)を設置し、令和2年10月16日に車輪脱落事故防止対策の方向性についての中間とりまとめが決定されました。この中間とりまとめにおいて、ホイール・ボルト、ナットの交換目安の例示やタイヤ交換作業手順等の明確化の提言がされているため、これを受け、点検整備手引の改正を行うことを検討しております。

つきましては、広く国民の皆様から、本件に対するご意見を募集いたします。

意見募集対象

・自動車の点検及び整備に関する手引の一部を改正する告示案について(概要)

意見募集期間

・令和3年2月10日(水)~令和3年3月11日(木)必着

意見募集要領、提出方法等は下記リンク先をご確認ください。

国土交通省の事業用自動車事故調査委員会から、事業用自動車による重大事故の調査報告書が公表されましたのでお知らせいたします。

国土交通省の事業用自動車事故調査委員会から、事業用自動車による重大事故の調査報告書が公表されましたのでお知らせいたします。

公表された報告書(概要版・PDF)

※ 対象事故について

・特別重要調査:多数の死傷者を生じるなど特に社会的影響が大きい事故

・重要調査:社会的影響が大きい事故

今回公表された2件のうち、事案1については、運転者が体調異変に気づいても直ちに運行を中断しなかったことや事業者が運転者の意識消失の経験について把握できていなかった、といったことがあり、運転者に対し運行中に体調異変が生じた場合には躊躇なく運行を中止することを意識付けさせるとともに、運転者の意識消失の経験や運転に支障を及ぼすおそれのある既往症の把握等が必要とされています。

また、事案2については、運転者が前方に対する注意を怠り前方の安全確認が不十分なまま運転を継続していた、といったことがあり、運転者に対し注意力が欠如した状態で運転することが事故に直結する重大な危険性があることを理解させるとともに、長く単調な運転が続く場合、注意力が散漫にならないよう、休憩を取ることを指導すること等が必要とされています。

今後、同種の事故を未然に防止するため、報告書において提言のあった再発防止策について、報告書詳細版を参考にしていたたき、各事業者(所)において積極的に取り組み、輸送の安全に万全を期すようお願いいたします。

報告書詳細版は下記リンク先からダウンロードできます。

事業用自動車事故調査委員会の発足からこれまでの公表済み報告書については、下記リンク先からダウンロードできます。

国土交通省では、事業用自動車総合安全プラン2025(案)に対する意見募集を行っておりますのでご案内いたします。

国土交通省では、「事業用自動車総合安全プラン2020」に基づき、2020年までに事業用自動車の交通事故死亡者数を一定数(年間235人)以下にする、飲酒運転ゼロ等の目標を掲げ、関係者一丸となって事故防止対策等に取り組んでいるところです。

「事業用自動車総合安全プラン2020」は本年度が計画期間の最終年度となるため、現在、「事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会」において、次期プランの策定に向けて作業を進めており、これまでの検討を踏まえて「事業用自動車総合安全プラン2025(案)」を作成しました。

つきましては、「事業用自動車総合安全プラン2025(案)」に対して、広く国民の皆様からのご意見を募集いたします。

意見募集対象

・事業用自動車総合安全プラン2025(案)

意見募集期間

・令和3年1月26日(火)~令和3年2月8日(月)必着

意見募集要領、提出方法等は下記リンク先をご確認ください。

愛知県トラック協会が運営している「中部トラック総合研修センター」では、令和3年度 研修センター総合ガイドおよび資格認定講座の概要や種類、日程などを記載したリーフレットを発行いたしましたのでお知らせいたします。

下記リンク先よりダウンロードし、ご活用ください。

中部トラック総合研修センターは、全日本トラック協会が指定する「特定研修施設」となっており、「特別研修」及び「一般研修」は青森県トラック協会助成事業の助成対象となっております。

一般財団法人日本気象協会より、悪天候時の輸送安全を支援する物流向けサービス「GoStop(ゴーストップ)マネジメントシステム」に、主要国道を対象とした輸送影響リスクを予測する「国道影響予測」の提供を2021年2月から開始するとのお知らせがありましたのでご案内いたします。

日本気象協会では、主要国道を対象とした輸送影響リスクを予測する「国道影響予測」の提供を、2021年2月から開始します。

「国道影響予測」は、2020年6月からサービスを開始した「GoStop マネジメントシステム」の高速道路影響予測と同じく、気象による輸送影響リスクを悪天候の72時間前から、事前通行規制区間(※1)や除雪優先区間(※2)を対象に、地図や表によりひと目で確認できるWeb サービスです。

区間ごとに1 時間単位の輸送影響リスクが詳細に把握できるため、高速道路影響予測と合わせて悪天候時の配送計画の作成や迂回ルートの検討、輸送可否の判断、ドライバーの安全確保に役立ちます。

■「国道影響予測」の対象となる主要国道について

GoStop マネジメントシステムでは、事前通行規制区間や除雪優先区間が設けられている国道番号1 桁、および2 桁の国道を対象に「国道影響予測」を提供していきます。

■「GoStop マネジメントシステム」について

・「GoStop マネジメントシステム」サイトURL

https://www.jwa.or.jp/service/transport-support/transport-support-road-03/

・サービス利用対象企業

高速道路を利用し幹線輸送(※3)を行う事業者の方ならびに国道を利用し幹線輸送を行う事業者の方を対象としたサービスです

・サービスの提供形式

Web サービスでの提供(ID、パスワード入力により利用可能)

・サービス利用料金

月額定額制 ※利用料金詳細は、お問い合わせください

・サービスに関するお問い合わせ(法人向け)

日本気象協会 社会・防災事業部 営業課

Tel:03-5958-8143 Mail:gostop@jwa.or.jp

サービスのお試し期間も設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

※1 事前通行規制区間

異常降雨時に土砂崩れや落石などの恐れがある区間に対し、過去の記録などを元に国土交通省が基準などを定め、この基準により、災害が発生する前に「通行止め」などの規制が実施される区間。

https://www.mlit.go.jp/road/bosai/jizenkisei/kisei.html 参照

※2 除雪優先区間

国が管理する道路において、大雪時に急な上り坂で大型車などが立ち往生しやすい場所などを選定し、集中的・効率的に優先して除雪を行う区間。

https://www.mlit.go.jp/road/bosai/fuyumichi/yukimichi3.html 参照

※3 ある輸送拠点にそのエリアの荷物を大量に集め、その拠点から別の拠点に、大量輸送機関で運ぶこと

関連記事

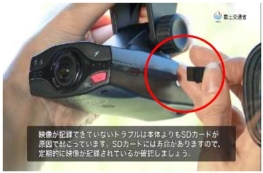

近年、あおり運転や事故の記録・証拠としてドライブレコーダーの記録映像が活用されるなど、ドライブレコーダーの普及が急激に進んでいます。

近年、あおり運転や事故の記録・証拠としてドライブレコーダーの記録映像が活用されるなど、ドライブレコーダーの普及が急激に進んでいます。

国土交通省では、ドライブレコーダーの普及啓発を目的として、ドライブレコーダー搭載のメリットや使用上の注意点等をまとめた啓発ビデオを作成・公開しました。

国土交通省自動車局審査・リコール課のYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

津軽自動車道は冬期間、地吹雪の発生により視界不良が生じ、過去には重大事故が発生しております。また、視界不良がひどい場合には、通行止め等の交通規制を実施しております。

冬期間、津軽自動車道を通行する際の事前情報として、吹雪視界情報、気象概況等を日々メール配信する取り組みを平成24年から行っておりますが、今年度もメール配信を下記のとおり実施するのでお知らせします。

ライブカメラ画像のリンクもございますので、吹雪による道路状況が気になる時などに利用ください。

メールアドレスがあれば、パソコン、携帯電話、スマートフォンで利用可能です。

●配信予定

令和2年12月21日(月)~令和3年3月中旬

●登録方法

下記リンク先からご登録ください。(登録・利用は無料です)

●配信内容

◎ 気温、風速、路面状況を朝(6時)・夕(16時)の1日2回配信!

◎ 吹雪による視界情報を確認できます!

◎ 通行止め情報をリアルタイムで配信!

詳しくは下記リンク先のチラシをご覧ください。

お問合せ先

青森河川国道事務所 道路管理第二課 電話017-734-4574(直通)