東日本大震災八周年追悼式が平成31年3月11日(月)午後2時30分から国立劇場(東京都千代田区隼町4-1)にて行なわれます。

東日本大震災から8年となる3月11日(月)午後2時46分に、それぞれの場所において黙とうをお願いいたします。

東日本大震災八周年追悼式が平成31年3月11日(月)午後2時30分から国立劇場(東京都千代田区隼町4-1)にて行なわれます。

東日本大震災から8年となる3月11日(月)午後2時46分に、それぞれの場所において黙とうをお願いいたします。

特殊車両通行許可証等※1は、道路法※2において、通行時に携行することが義務付けられています。

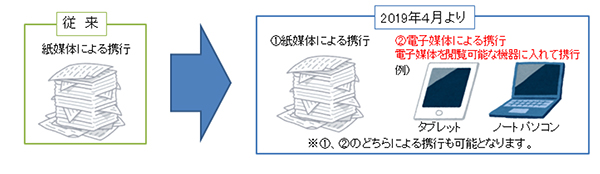

通行経路が多い場合や特車ゴールドの許可の場合等には、許可証の分量が膨大となり、多くの保管場所をとられていましたが、2019年4月1日(月)から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となりました。

なお、特殊車両の現地取締り等で許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自らタブレット等を操作し、走行している通行経路の許可証を表示させなければなりませんのでご留意ください。

※1経路表、経路図等を含む

※2道路法 道路法第47条の2第6項:許可証の交付を受けたものは、当該許可にかかる通行中、当該許可証を当該車両に備え付けなければならない。

詳しくは下記リンク先の広報チラシ、Q&Aをご確認ください。

全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成31年1月末現在の合計13件で、昨年同期と比較して-11件となりました。

<1月単月>

大 型:8件(昨年同月比 -4)

中 型:5件(昨年同月比 -3)

準中型:0件(昨年同月比 -4)

普 通:0件(昨年同月比 ±0)

平成30年12月末時点において、東北地方の大型自動車(車両総重量8トン以上のトラック及び乗車定員30人以上のバス)のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故の発生件数が、対前年度同月を上回るペースで発生しており、前年度発生件数の17件に迫る深刻な状況となっています。

各事業者においては、下記リンク先(PDF)をご確認頂き、夏用タイヤ及び冬用タイヤに交換する際には、余裕のあるスケジュールで慎重に交換を行い、車輪脱落事故防止及び確実な車輪脱着作業の徹底を行なっていただきますようお願いいたします。

※ 下記リンク先の記事もあわせてご確認ください。

例年3月から4月にかけては、就職、入学に加え、企業の人事異動に伴う転勤等、引越の依頼が集中する時期となりますが、昨今、慢性的な人手不足などが引越作業にも多くの影響を及ぼし、お客様のご要望に十分お応えできない状況となっております。

一方、そのような引越繁忙期の最中、異常に高額な引越費用をお客様に提示し、トラブルへと発展している実態が報告されています。

各引越運送事業者におかれましては、引越繁忙期においてもお客様の信頼を損ねることのないよう、貨物自動車運送事業法の遵守、下見の実施、見積書の発行、標準引越運送約款の提示、約款・運賃及び料金の各事業所(営業所)での掲示を徹底し、お客様に対し、届出運賃料金の範囲内で適正な料金をお示しするようお願い致します。

(申請受付を終了しました)

平成30年度第2次国土交通省補正予算において、中小トラック運送事業者に対するテールゲートリフターの導入に係る支援が実施されることになりました。

全日本トラック協会が補助事業の執行団体として、補助金申請の募集を行いますのでお知らせいたします。

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会より、「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、引き続き、2019年(平成31年)4月1日~2020年(平成32年)3月31日の1年間、定期点検整備促進運動を実施する旨の通知がありました。

つきましては、本趣旨をご理解のうえ、定期点検整備促進運動の実施に取組んでいただきますようお願い致します。

また、本運動の促進対策の一環として、使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが、「自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について」にて国土交通大臣より指定されました事を併せてお知らせ致します。

事業用自動車等の定期点検は、自家用乗用車などとは異なる使用状況や走行距離などを考慮し、3か月ごとに行うことが義務付けられています。

また、自動車点検基準等の一部を改正する省令が昨年10月に施行され、定期点検の際の大型トラック・大型バスのスペアタイヤの点検が義務化されております。

下記リンク先の記事もあわせてご覧ください。

全日本トラック協会では、平成29年9月に石井啓一国土交通大臣からの要請を受け、トラック運送業界における働き方改革を推進するため、業界としての達成目標やこれを達成するための取組事項をとりまとめた「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」を平成30年3月に策定しております。

今般、このアクションプランにおける取組事項をより具体的に解説した「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)」を作成いたしましたのでお知らせいたします。解説書は、下記リンク先よりダウンロードしてご覧ください。

【働き方改革関連法について】

【その他】

全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成30年12月末現在の合計253件で、昨年同期と比較して-18件となりました。

<12月単月>

大 型:16件(昨年同月比 +4)

中 型:8件(昨年同月比 +1)

準中型:9件(昨年同月比 +7)

普 通:0件(昨年同月比 ±0)

ご参考までに、昨年よりも死亡事故件数の少なかった一昨年同期と比較 しても-5件となっており、過去最小値となりました。

平成29年11月から新東名高速道路(新静岡IC~森掛川IC)において、また、同年12月から東北自動車道(花巻南IC~盛岡南IC)において、規制速度110㎞/hへの引上げを試行し、実勢速度、交通事故状況等を分析したところ、試行状況について特に問題が認められなかったことから、本年3月1日、同区間において、規制速度120㎞/hへの引上げの試行が開始されることになりましたのでお知らせいたします。

なお、大型貨物自動車等法定速度80㎞/hの車両につきましては、規制速度の引上げの対象とせず、80㎞/hのまま据え置かれることとなります。

各事業者においては、速度差に起因する交通事故抑止を図るため、車線変更時の後方の安全確認や速度規制の遵守、十分な車間距離保持等、各種安全対策の更なる徹底をお願いいたします。

規制速度120km/hへの試行引上げ実施区間

・新東名高速道路 新東名高速道路 新静岡IC~森掛川IC(平成31年3月1日~)

・東北自動車道 花巻南IC~盛岡南IC(平成31年3月1日~)詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

- 新東名高速道路及び東北自動車道における規制速度の引上げに関する協力依頼について (警察庁)

- 静岡県警察本部 新東名高速道路における最高速度120キロの試行開始について

- 岩手県警察本部 東北道 最高速度120km/h試行開始